「なんだか、説明書を読んでも内容が全然頭に入ってこない…」

「会議の資料を読んでいると、途中で何が書いてあるかわからなくなってしまうんだ…」

もしあなたがこのような悩みを抱えているなら、それは「機能的非識字」が関係しているのかもしれません。

この記事では、機能的非識字について以下の点をわかりやすく解説します。

* 機能的非識字とは何か、その特徴

* 文字が読めるのに理解できない原因と背景

* 今日からできる具体的な改善方法

「自分が悪いんだ」とご自身を責めていませんか? 機能的非識字は、誰にでも起こりうる状態であり、あなたのせいではないかもしれません。

この記事を通して、ご自身の状態を理解し、少しでも楽になるためのヒントを見つけていきましょう。

【簡単チェック】『読めるのに理解できない?』機能的非識字の症状と自己診断

この項では、機能的非識字の具体的な症状や、ご自身でできる簡単なチェック項目を紹介します。また、機能的非識字と間違われやすい状態との違いを説明し、「頭が悪い」といった誤解を解きます。高学歴な方や大人の場合でも起こりうる点も理解していきましょう。

機能的非識字の具体的な症状や特徴

機能的非識字には、いくつかの特徴的な症状があります。例えば、「文字は読めるけれど、意味をきちんと理解できない」という状態があげられます。「一生懸命読んでいるのに、結局何が書いてあったか思い出せない」という声も聞かれます。また、「仕事で手順書を読んでも、どう動けばいいか具体的に想像できない」といった困りごとを抱える人もいます。

「機能的非識字の方は、文章の意味理解に困難を抱えるため、間接的にコミュニケーションに影響が出ると感じることもあるかもしれません。例えば、相手の発言の細かいニュアンスや、背景にある文脈を読み取ることが難しい場合などです。」

具体的な症状を以下にまとめました。

- 長い文章を読むのが苦痛

- 記事の要点が掴みにくい

- 説明書の手順が理解できない

- 契約内容がよくわからない

- 回覧板の内容が他人事のよう

- ニュースの細部が頭に残らない

- 複雑な漢字が多いと読むのを諦める

- カタカナ語の意味がすぐにピンとこない

- 図やグラフと文章を結びつけて理解できない

- 読んだ内容を人にうまく説明できない

簡単なセルフチェック項目の提示

ご自身の状態を簡単にチェックしてみましょう。以下の項目について、「はい」「いいえ」でお答えください。

- 新聞を読むのに時間がかかる。

- メールを何度も読み返す。

- マニュアルを読むのが苦手だ。

- 掲示物の内容を誤解しやすい。

- 報告書作成に時間がかかる。

- 専門用語が多い文章は避ける。

- 初めて読む書類に抵抗がある。

- 人に口頭で説明してもらう方が楽だ。

- 読書習慣がない。

- 内容を理解する自信がない。

「はい」が多いほど、機能的非識字の可能性があります。

機能的非識字と混同されやすい状態との違いを明確に解説

機能的非識字は、以下の状態と間違われることがあります。それぞれの違いをしっかり押さえましょう。

非識字

非識字は、文字を読むこと、書くことが全くできない状態です。これに対し、機能的非識字は文字を読むこと自体はできますが、書かれた内容を理解し、活用することが難しい状態を指します。

ディスレクシア(読字障害)

ディスレクシアは、文字の認識や読み上げに困難を伴う発達障害の一つです。文字が歪んで見えたり、読み飛ばしてしまったりする症状が見られます。機能的非識字は、文字の認識には大きな困難がない場合が多いです。

発達障害(学習障害を含む)

発達障害は、特定の学習能力に困難さが見られる状態です。例えば、読み書きだけでなく、計算や推論などが苦手な場合もあります。機能的非識字は、発達障害の一つの特性として現れることもありますが、そうでない場合もあります。

「頭が悪い」「理解力がない」といった誤解を解く

機能的非識字は、決して個人の知能や努力不足が原因ではありません。学習環境や情報処理の特性など、さまざまな要因が考えられます。「自分は頭が悪いから…」と悩む必要は全くありません。適切な理解と支援があれば、改善が見込める状態です。

高学歴者や大人にも起こりうることを強調

機能的非識字は、子供だけの問題ではありません。高学歴な大人や社会人であっても、情報過多な現代社会において、文章を読む機会の減少や、複雑な文章に触れる機会の少なさから、機能的非識字の状態に陥ることがあります。

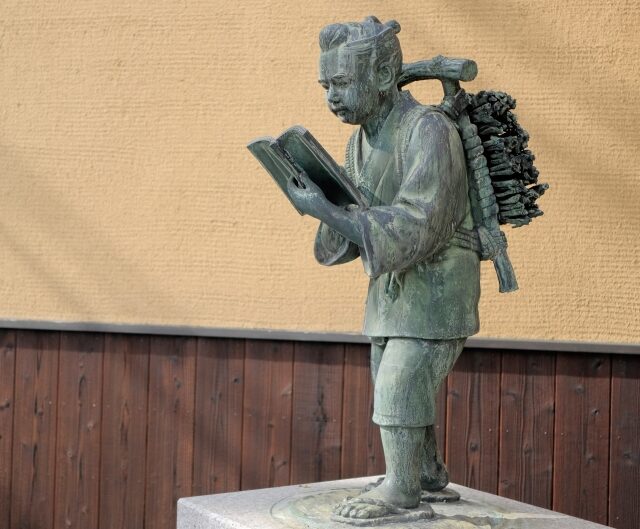

国立情報学研究所の新井紀子教授の研究は、文章を正しく読み取る能力が学歴と必ずしも一致しないことを示しています。例えば、新井教授らが開発したリーディングスキルテスト(RST)の例題などでは、大学生であっても文章の構造や意味を正確に捉えることに苦戦するケースが見られます。これは、文字を読む能力とは別に、書かれた内容を深く理解する能力の重要性を示唆しています。

なぜ「読めるのに理解できない」?機能的非識字の原因と背景

この項では、「読めるのに内容が理解できない」という機能的非識字の背景にある、いくつかの要因を解説します。機能的非識字は、単一の原因で起こるのではなく、個人の学習歴や社会環境など、さまざまな要素が複雑に影響し合って生じると考えられます。

個人の学習歴や教育環境

幼少期からの学習経験は、読解力の基礎を築くうえで非常に重要です。例えば、子供のころから絵本や物語に親しみ、文章を読む習慣を身につけてきた人は、文章の構造や言葉の使い方を自然と学ぶ機会が多くなります。反対に、読書に触れる機会が少なかったり、文章を深く読み解く訓練を受けてこなかったりした場合、機能的非識字につながる可能性があります。

学校教育においても、文章を読むことの重要性は強調されますが、内容を深く理解するための指導が十分でない場合もあります。例えば、教科書の内容をただ暗記するだけの学習方法では、文章の本質を理解する力は育ちにくいと考えられます。

情報処理能力の課題

文章を読むということは、書かれている文字を認識するだけでなく、その意味を理解し、頭の中で情報を整理する情報処理のプロセスを伴います。この情報処理の能力に課題があると、文字を読むことができても、文章全体の意味をスムーズに理解することが難しくなります。

情報処理能力の課題は、例えば以下のようなものがあげられます。

- 複雑な文章構造の理解: 長い文章や、修飾語が多く複雑な構造の文章を読む際に、文と文のつながりや関係性を捉えにくい。

- 語彙力不足: 知らない言葉が多いと、文章の意味を推測することが難しく、理解が妨げられる。例えば、専門用語が多い文章や、普段使わないような言葉が頻出する文章を読むのが苦手な場合があります。

社会環境の変化

現代社会は、情報が溢れかえっており、その形式も多様化しています。特に、画像や動画といった視覚的な情報が重視される傾向が強まっています。このような社会環境の変化も、機能的非識字に影響を与えていると考えられます。

例えば、スマートフォンの普及により、短い文章やSNSの投稿を読む機会は増えましたが、じっくりと腰を据えて長文を読む機会は減っているかもしれません。また、情報が断片的に提供されることが多く、文章全体の流れを追う習慣がつきにくい可能性もあります。

私たちのコミュニケーションは、文字によるものだけでなく、会話を中心とした口頭によるものも重要です。しかし、口頭コミュニケーションと文章によるコミュニケーションでは、情報の伝わり方や理解の仕方に違いがあります。

例えば、会話では、相手の表情や声のトーン、身振り手振りなど、言葉以外の情報も理解を助ける要素となります。また、わからないことがあれば、すぐに質問して確認することもできます。

一方、文章を読む場合は、これらの補助的な情報がなく、文字だけを頼りに内容を理解する必要があります。そのため、口頭でのコミュニケーションは得意でも、文章を読むとなると内容が理解しにくいと感じる人もいます。これは、文章特有の構造や表現を理解する訓練が不足している場合に起こりやすいと考えられます。

日常生活から社会参加まで:機能的非識字がもたらす影響

この項では、機能的非識字が私たちの日常生活、仕事、社会との関わり、そして経済面にどのような影響を与えるのかを具体的に解説します。文字を読むことはできても、その内容を十分に理解できないという状態が、多岐にわたる場面で困難を生み出すことを理解していきましょう。

日常生活における困難:

機能的非識字は、日々の生活のさまざまな場面で支障をきたします。情報を正確に取得したり、理解したりすることが難しいため、他者に頼らざるを得ない場面も出てきます。

-

情報の取得・理解 例えば、公共交通機関を利用する際、駅の案内表示や電車の時刻表を読むのに時間がかかったり、内容を誤解したりすることがあります。手続き関連では、役所の申請書類や銀行の契約書など、複雑な文章を読むことに強い抵抗を感じ、内容を十分に理解しないままサインしてしまう危険性もあります。また、スマートフォンの契約内容やインターネットサービスの利用規約なども、理解が曖昧なまま同意してしまうことがあるかもしれません。

-

健康管理 健康に関する情報を得る際にも困難が生じます。例えば、病院で医師から説明を受けた内容や、薬の添付文書に書かれている用法・用量を正しく理解できないことがあります。「食後に服用」と書かれていても、食後何分以内なのか、食事がパン一枚でも良いのかなど、具体的な判断に迷うことがあります。また、健康診断の結果報告書に書かれている専門用語が理解できず、自分の健康状態を正確に把握できないおそれもあります。

-

子育て 子育てにおいても、機能的非識字は親の負担となることがあります。例えば、学校から配布されるプリントや手紙の内容をすぐに理解できず、提出物の期限を間違えたり、必要な手続きを怠ったりする可能性があります。子供の宿題を見てあげる際にも、問題の意味が理解できず、適切なサポートができないことに不安を感じるかもしれません。

仕事における困難:

仕事の場面においても、機能的非識字は様々な困難を引き起こし、業務効率の低下やキャリア形成の妨げにつながることがあります。

-

指示の理解、報告書作成、メールのやり取りなど 上司や同僚からの口頭での指示は理解できても、メールや文書で伝えられた指示になると、内容を正確に把握するのに時間がかかることがあります。報告書を作成する際にも、必要な情報を文章から適切に抜き出したり、論理的に構成したりすることが難しく、時間がかかってしまうことがあります。また、社内外とのメールのやり取りにおいても、相手の意図を誤解したり、自分の考えをうまく伝えられなかったりするかもしれません。例えば、会議の議事録を読んでも、結局何が決定事項だったのか、自分の担当は何なのかが曖昧なまま、次の行動に移れないことがあります。

-

キャリアアップの機会損失 昇進や資格取得のためには、多くの場合、試験勉強や論文作成など、まとまった文章を読み解く力が必要とされます。機能的非識字の状態にあると、これらの学習に大きな負担を感じ、挑戦することを諦めてしまう可能性があります。その結果、本来なら得られたはずのキャリアアップの機会を逃してしまうことがあります。

社会との関わりの困難:

機能的非識字は、個人と社会との繋がりを弱める可能性もあります。社会の情報を十分に理解できないことで、孤立感や疎外感を覚えることがあります。

-

社会ニュースや政治情報の理解不足 新聞やテレビのニュース、インターネットの記事などを読んでも、内容が複雑で理解できなかったり、重要なポイントを掴めなかったりすることがあります。その結果、社会で何が起こっているのかを把握できず、周囲との会話についていけなくなったり、社会問題への関心が薄れてしまったりするかもしれません。政治に関する情報も理解が難しいため、選挙に行っても誰に投票すれば良いかわからないといった状況に陥ることも考えられます。

-

デジタルデバイド 現代社会は、インターネットを通じて様々な情報が提供されています。しかし、機能的非識字の状態にあると、ウェブサイトの記事やオンラインの説明を読むのが難しく、必要な情報にアクセスできなかったり、オンラインサービスを十分に活用できなかったりする可能性があります。これは、情報格差をさらに広げるデジタルデバイドの一因となるおそれがあります。

-

自己肯定感の低下や孤立 周囲の人が簡単に理解できる情報を自分だけが理解できないと感じることで、「自分は他の人より劣っているのではないか」と感じ、自己肯定感が低下してしまうことがあります。また、自分の理解力の低さを恥じて、積極的に他人と関わることを避け、孤立感を深めてしまう可能性もあります。

経済的な影響:

機能的非識字は、個人の経済状況だけでなく、社会全体の経済にも影響を与える可能性があります。

-

個人の所得への影響 仕事における困難で述べたように、業務効率の低下やキャリアアップの機会損失は、個人の所得に直接的な影響を与える可能性があります。また、複雑な契約内容を理解できないまま不利な契約を結んでしまったり、投資に関する情報を正しく理解できずに損をしてしまったりするおそれもあります。

-

社会全体の損失 機能的非識字の人が多い社会では、労働力の質の低下や生産性の低下を招き、社会全体の経済成長の妨げになる可能性があります。また、情報リテラシーの低い人が増加することで、詐欺や悪質な情報に騙されやすくなるなど、社会全体の安全性を損なう可能性も指摘されています。

今日からできる!機能的非識字を改善するための具体的ステップと学習法

この項では、機能的非識字の状態から少しでも抜け出すために、今日から取り組める具体的なステップと学習方法を紹介します。焦らず、できることから一つずつ始めていきましょう。

個人の取り組み:

読解力を向上させるためには、日々の積み重ねが大切です。特別な道具や場所は必要ありません。意識して取り組むことで、少しずつ変化を感じられるはずです。

読解力向上のための具体的なトレーニング方法

読解力を高めるためのトレーニングは、特別な教材を使うだけでなく、普段の生活の中で意識することで始められます。

- 短い文章を丁寧に読む: 新聞のコラムや短いニュース記事など、興味のある分野の短い文章を選び、一行一行、意味を考えながら丁寧に読む習慣をつけましょう。例えば、記事を読んだ後、人に内容を説明するつもりで要点をまとめてみるのも良いでしょう。

- わからない言葉はすぐに調べる: 読んでいる途中で意味がわからない言葉が出てきたら、そのままにせず、辞書やインターネットで調べるようにしましょう。言葉の意味を理解することで、文章全体の理解度が深まります。「もしかしたら、この言葉はこういう意味かな?」と推測するのも大切ですが、正確な意味を確認する習慣をつけましょう。

- 文章の構造を意識する: 文章には、段落や接続詞など、意味のまとまりや繋がりを示す構造があります。文章を読む際に、これらの構造を意識することで、筆者の意図や論理の流れを捉えやすくなります。例えば、「しかし」「したがって」といった接続詞に着目すると、文と文の関係性が理解しやすくなります。

- 音読をする: 声に出して文章を読むことは、文字を目で追うだけでなく、耳からも情報を入れるため、より深く内容を理解する助けになります。特に、意味が掴みにくい文章は、ゆっくりと音読してみることをおすすめします。新井紀子教授も、読解力を高める上で音読の重要性を指摘しています。

- 要約する練習: 読んだ文章の内容を、自分の言葉で短くまとめる練習をしましょう。これは、文章全体の理解度を確認する良い方法です。最初は一行程度の短い要約から始め、徐々に長い文章に挑戦していきましょう。

効果的な学習方法やツールの紹介

読解力向上をサポートするさまざまな学習方法やツールを活用することも有効です。

- 読解力トレーニングアプリ: スマートフォンやタブレットで利用できる読解力トレーニングアプリがあります。ゲーム感覚で楽しく取り組めるものもあり、継続しやすいのが特徴です。例えば、文章の要点を掴む練習や、語彙力を増やすためのクイズなどが用意されています。

- オンライン学習サイト: インターネット上には、無料で利用できる読解力向上のための教材や講座が豊富にあります。自分のレベルや興味に合わせて選ぶことができます。動画で解説してくれるサイトもあり、文章を読むのが苦手な人でも取り組みやすいでしょう。

- 書籍: 読解力に関する書籍もたくさん出版されています。初心者向けにわかりやすく解説しているものや、具体的なトレーニング方法を紹介しているものなど、自分に合った一冊を見つけて、 計画的に学習するのも良いでしょう。

- リーディングスキルテスト(RST): 新井紀子教授が開発に携わったRST(リーディングスキルテスト)は、ご自身の読解力を客観的に把握するのに役立ちます。このテストは教育のための科学研究所などから提供されており、結果を通じて具体的な課題や改善点を知り、より効果的な学習計画を立てる上で参考になるでしょう。

コミュニケーション能力向上のための工夫

読解力の向上は、文章を読むことだけでなく、聞く力や話す力を高めることとも深く関連しています。

- 積極的に質問をする: 会話や説明を聞いている中で、もしわからないことがあれば、遠慮せずに質問する習慣をつけましょう。質問することで、曖昧な点を明確にし、理解を深めることができます。「すみません、〜の部分をもう少し詳しく教えてください。」のように、 具体的に質問するのがおすすめです。

- 相手の話を注意深く聞く: 相手が何を伝えようとしているのか、表情や声のトーンにも注意を払いながら、 注意深く聞くように心がけましょう。相手の話の要点をメモを取りながら聞くのも、理解を深めるのに役立ちます。

- 自分の考えを言葉にする練習: 読んだ内容や聞いた話について、自分の言葉で人に説明する練習をしましょう。人に伝えることで、自分自身の理解が深まります。最初は家族や親しい友人に話すことから始めてみましょう。

- 多様な形式の情報に触れる: 文章だけでなく、ニュース番組やドキュメンタリー番組を見る、人の話を聞くなど、多様な形式の情報に触れることで、情報の内容を理解するトレーニングになります。それぞれの形式には特徴があり、多様な角度から情報を捉える練習になります。

まとめ

ここまで、「読めるのに理解できない」機能的非識字について、その症状、原因、日常生活への影響、そして改善のための具体的なステップと学習法を見てきました。機能的非識字は、決して特別なことではなく、多くの方が抱える可能性のある課題です。大切なのは、自分の状態を理解し、改善に向けて一歩を踏み出すことです。

読解力を高める道のりは、決して簡単なことではありません。しかし、日々の小さな積み重ねが、必ず未来を変えます。焦らず、ご自身のペースで、できることから始めてみてください。まずは、この記事で紹介した簡単なトレーニングや学習法を試してみるのが良いでしょう。

今後の学習や情報収集においては、この記事で紹介したような学習ツールやオンラインリソース、必要であれば専門機関などを活用していくことを検討してみてください。また、同じような悩みを抱える人たちの体験談やコミュニティが、心の支えとなったり、新たな情報や学習方法を知るきっかけになったりすることもあるでしょう。

あなたは一人ではありません。この記事が、機能的非識字の改善に向けた一歩を踏み出すためのお役に立てれば幸いです。